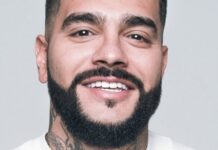

Баритон Эльчин Азизов дебютировал как режиссер и художник Поделиться

В Большом театре на Новой сцене триумфально прошла премьера оперы П.И. Чайковского «Иоланта». Овации и крики «браво», разумеется, нередко звучат в этих стенах, однако на этот раз градус восторга зрителей реально оказался на высочайшей планке. Причин немало. Прежде всего – качество спектакля, поставленного дебютантом в сфере режиссуры, однако далеко не новичком в оперном искусстве, народным артистом Азербайджана баритоном Эльчином Азизовым. И, пожалуй, этой постановке светит счастливая прокатная судьба.

тестовый баннер под заглавное изображение

По крайней мере три версии «Иоланты», предшествующие нынешней, хорошо помнят взрослые меломаны. Первая из них – знаменитая постановка 1974 года, продержавшаяся на сцене более двадцати лет и ставшая эталонной, прежде всего благодаря звездам Тамаре Милашкиной, Владимиру Атлантову и Евгению Нестеренко. До сих пор многие тенора, исполнители партии Водемона, сопоставляют себя с великим Атлантовым и даже текст поют так, как пел Атлантов: в советской редакции, аккуратно снизившей религиозный аспект либретто.

В 1997 году решили «Иоланту» переставить. И получилось совсем неплохо. Красивая сценография Сергея Бархина, чуткая режиссура Георгия Ансимова, тонкое прочтение партитуры совсем молодым в ту пору дирижером Павлом Сорокиным. Однако экспансия радикальной режиссуры в начале нулевых поджимала. И в Большой театр зашли драматические режиссеры, не умеющие читать партитуры, зато хорошо знающие, чего требует статус «европейского» оперного режиссера. «Иоланта» держалась дольше других, но и ее час пробил. И вот в 2015 году появляется постановка Сергея Женовача и художника Александр Боровского, вполне адекватная модным трендам. Спектакль спасали артисты и музыканты – дирижер Антон Гришанин, исполнитель роли Роберта Игорь Головатенко, прекрасная Иоланта Екатерина Морозова и сам Эльчин Азизов, спевший партию Эбн-Хакиа.

В нынешней постановке Азизов взял на себя функцию режиссера и художника по костюмам. Маэстро Гришанин остался за пультом. А Игорь Головатенко вновь спел партию Роберта, да так, что зал чуть было не заставил его бисировать.

Пожалуй, впервые Новая сцена, призванная в свое время стать площадкой для эксперимента, оказалась местом, где в полной мере торжествовала традиция. Впрочем, наблюдая за теми событиями, которые происходят в музыкальном театре, стоит признать, что именно традиционное прочтение того или иного материала сегодня является абсолютно новаторским и экспериментальным. Уж так публика и критика привыкла к всевозможным вывертам и интерпретациям, что смыслы, прочитанные по верхнему слою, становятся открытием.

Именно так Азизов прочел гениальную партитуру Петра Ильича Чайковского на прекрасное либретто своего брата Модеста. И показал историю прозрения – не в результате успешной операции, а как осознанного и выстраданного обретения Света и Бога.

На сцене – два мира: один из них тревожный, сумрачный. Это роща, по которой гуляет ветер, здесь колышутся кроны вековых деревьев под темными облаками. Но вот он сменяется картиной другого мира – волшебного, сказочного, исторически узнаваемого, но все же остающегося на территории творческой фантазии. Прекрасный замок, цветы, фонтан (хотелось, кстати, чтобы он в какой-то момент забил струями воды). Художник Альона Пикалова, ведомая фантазией режиссера, создала по-настоящему райскую атмосферу, окружающую Иоланту. Костюмы придумывал сам Азизов, как бы вернув те времена, когда певцы имели право сами сочинять свой облик. Известно, что это сделал Шаляпин в опере Бойто «Мефистофель». Сказать, что эти костюмы богаты и красивы – мало. Они невероятно гармоничны по цвету, отделке, оттенкам парчи и шелка, золота и чего-то еще, что рождало желание подробно рассмотреть каждый наряд: ни одно платье не повторяется.

Иоланта – молодая, изящная, нежная обладательница замечательного сопрано Полина Шабунина. Ее сцена с Водемоном – великолепная актерская и вокальная работа Бехзода Давронова – та, в которой рыцарь понимает, что девушка лишена зрения, трогательна до слез. Без излишних актерских деталей, не хлопоча лицом и телом, артисты добиваются абсолютной психологической достоверности ровно в тех рамках, в которой она требуется в классическом оперном жанре.

Игорь Головатенко, как уже говорилось, сразил публику знаменитым хитом «Кто может сравниться с Матильдой моей». Конечно, эта ария всегда вызывает ажиотаж публики. Она не зря стоит в одном ряду с такими стопроцентными оперными шлягерами, как Una furtiva lagrima, Casta Diva или хор евреев из «Набукко». Но здесь произошло что-то особенное – и Игорю Головатенко пришлось останавливать неистовство зала красивым рыцарским жестом, что вызвало у зрителей еще одну волну радости. Давронову пришлось нелегко: как по контрасту с бешеной энергией «Матильды» прозвучит его нежнейшая созерцательная ария «Погружена в покой полночный, любовь во мне, мечтая, спит…»? Но все вышло прекрасно. И тенор был встречен не меньшей долей аплодисментов и криков «браво».

Почему это так важно? Прежде всего потому, что Азизов, будучи сам оперным певцом, выстроил свой спектакль так, чтобы дать артистам оптимальные условия для существования на сцене. И вовсе не в ущерб театральности: постановка ничем не напоминает «концерт в костюмах». Наоборот, отсутствие надуманных «мотиваций» или неудобных мизансцен, раскрывает актерское мастерство певцов. Именно так существует на сцене Михаил Казаков в роли – именно в роли, а не просто в партии – короля Рене. Он создает по-настоящему трагический образ отца, который осознает свою вину перед дочерью. Но в этом нет ничего бытового – Казаков и весь ансамбль артистов играют высокую трагедию.

Каждый солист здесь точен – Александр Краснов в партии Эбн-Хакиа, Светлана Шилова в роли Марты. Особенно хочется отметить артиста Молодежной программы Кирилла Сикору в роли Альмерика. Вспомнилось, что нынешний Водемон Бехзод Давронов тоже когда-то начинал с этой небольшой роли. И есть все основания предполагать, что Сикора вскоре будет петь партии первого положения.

В пассионарной стихии живет и оркестр под управлением Антона Гришанина. Все крупно, внятно, наполнено контрастами. Мастерски сыграны соло, выразительно и сочно звучат эпизоды, исполненные медной группой. И, конечно, именно это адекватно музыке Чайковского, которому категорически не свойствен бытовой «психологический» реализм.